- 地域文化ナビ

2016年11月11日

- [中部]

「びっくりぽん!」の横尾歌舞伎

2016年10月8日(土)、平成28年横尾歌舞伎公演を見に行きました。

サントリー地域文化賞受賞者「横尾歌舞伎」

https://www.suntory.co.jp/sfnd/prize_cca/detail/2009c1.html

「菅原伝授手習鑑 車曳きの場」

「菅原伝授手習鑑 車曳きの場」

200年余りの伝統を受け継ぎ、「静岡県指定無形民俗文化財」の指定を受けている横尾歌舞伎が伝承されている浜松市北区引佐(いなさ)町の横尾地区は、JR浜松駅から車で約1時間、稲作のほかに花と温州みかんの畑が広がる、近郊農業の地です。 公演会場のすぐ裏手に広がる果樹園と畑

公演会場のすぐ裏手に広がる果樹園と畑

当日は、横尾歌舞伎がサントリー地域文化賞をご受賞以来、毎年、公演を観に行かれている同賞の先輩受賞者、浜松交響楽団の皆さんに、会場まで連れて行っていただきました。

サントリー地域文化賞受賞者「浜松交響楽団」

https://www.suntory.co.jp/sfnd/prize_cca/detail/2000c1.html

浜松交響楽団公式HP

http://hamakyou.jp/

横尾歌舞伎の皆さんも、浜松交響楽団の公演には毎回駆けつけていらっしゃるとのこと。

ご受賞を契機に受賞者同士の交流が始まるのはとても嬉しいことです。 左から浜松交響楽団理事長の田村滋治さん、横尾歌舞伎保存会会長の髙井勇さん、筆者、横尾歌舞伎保存会庶務・会計担当の高井克昌さん

左から浜松交響楽団理事長の田村滋治さん、横尾歌舞伎保存会会長の髙井勇さん、筆者、横尾歌舞伎保存会庶務・会計担当の高井克昌さん

浜松駅でピックアップして頂いて、一路、引佐町へ!

ではなく、まずは、昼食に浜松名物の鰻で腹ごしらえ。 くぅーーーっ! 贅沢な二段重ね。

くぅーーーっ! 贅沢な二段重ね。

横尾歌舞伎が伝わる引佐町は、来年のNHK大河ドラマ「おんな城主 直虎」の舞台となる土地。

井伊家といえば近江と思っていたのですが、関が原の戦い以前の600年間、遠江(とおとうみ)の国人領主として栄えた一族だったそうです。

来年の大河ドラマ放映に先駆け、地元では早くも盛り上がっています。 井伊家の菩提寺、龍潭寺の入り口に立てられたのぼり

井伊家の菩提寺、龍潭寺の入り口に立てられたのぼり

いよいよ会場である「開明座」に到着。

明治時代に建てられた専用の芝居小屋が老朽化したため、1998年に

コミュニティセンターとして建てかえたものです。

さて、ここからが驚きの連続。

まさに「びっくりぽん!」の横尾歌舞伎なのです。

地域のコミュニティセンターを自前の歌舞伎小屋にしてしまったのも驚きですが、そのお隣には「歌舞伎資料館」まで併設されています。

江戸時代から受け継いだもの、その後新調したものを含め、大量の衣装やかつら、小道具が収蔵され、本番当日は役者たちの控え室になっています。

衣装部の婦人たちが衣装を保存、修繕、新調し、着付けも行う。

衣装部の婦人たちが衣装を保存、修繕、新調し、着付けも行う。

横尾歌舞伎の皆さんの自慢は、〝自給自足〟。

役者、太夫、三味線弾きから振り付けまですべて保存会の皆さんです。

約2000点の自前の衣装を衣装部の婦人たちが大切に管理し、大工さんが中心になってみんなで大道具を手作りし、勘亭流の字を書ける人がポスターを作製する。約200点のかつらをいつでも使えるように結う「床山」さんまでいらっしゃるというから恐れ入りいました。

さらに驚いたのは人材が多彩なうえに豊富なこと!

多くの農村歌舞伎や伝統的な人形芝居で人材不足に悩んでいる三味線弾きと太夫が、ここ横尾歌舞伎にはそれぞれ7~8人はいるそうです。

また、多くの地域文化活動で参加率が低い30~50代の男性にも全く不自由していません。 オープニングは「寿式三番叟」。

オープニングは「寿式三番叟」。

太夫、三味線、下座(小鼓・大革・太鼓)の皆さんが勢ぞろい

その秘訣は、人材育成の仕組みづくりなのです。

早くも1976年には、次世代を担う子どもたちを育成するための「横尾歌舞伎少年団」と大人向けの「三味線義太夫教室」を開設。現在は、小中学生向けの「少年少女三味線教室」も行われています。

2002年には3年1期で役者を育成する仕組みも考案しました。

こうした努力の甲斐があって、現在、大人の保存会会員は約70人、小学校生から高校生までの少年団は約20人。

「総勢、100人足らず。なんだ、別にそれほど多くないじゃない」

と思ったら大間違いです。

というか、そもそも、地域の伝統芸能の世界では、この人数はたいへんな大所帯です。

そしてこの方たちは全員、全200戸の横尾、白岩地区の住人なのです。

さらに、公演日の2日間は地区全戸、毎日150~180人がお手伝いに集まります。

横尾歌舞伎の公演は、地区を挙げてのお祭りなのです。 開明座の向かいに設けられた売店。

開明座の向かいに設けられた売店。 手づくりのおでん、お団子、巻き寿司やお稲荷さんが売られている。

手づくりのおでん、お団子、巻き寿司やお稲荷さんが売られている。

とうもろこしは、この日に収穫できるように種を蒔いて朝採りしたもの。

甘くて、歯ざわり最高で、とても美味しかったです。

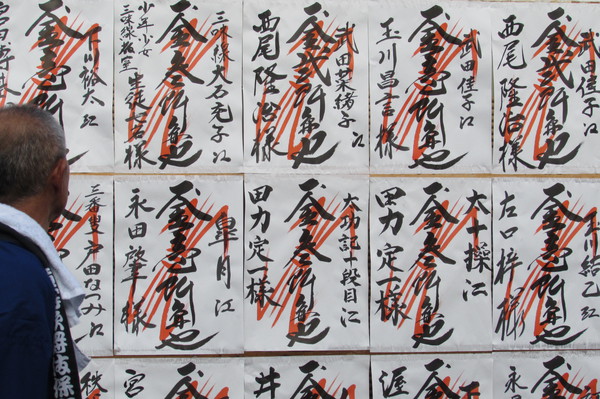

会場内だけではなくて外にまで、花代を届けた方の名前が張り出されています。

個人からのお花だけでも120万円ほどになり、自給自足で公演にはあまりお金がかからない保存会ですが、様々な活動を続けていく上での貴重な資金源となっています。

さらに、公演が始まると、おびただしいおひねりが雨あられと投げ込まれ、舞台が真っ白になるほどです。

小銭ばかりですが総額は7~8万円に上り、その2割を保存会の経費にして、残りは出し物ごとに出演者が山分けします。

子どもたちにとっては、拍手を浴びる喜びに加えて、ちょっとしたお小遣い稼ぎにも。

この日の出し物は、中学2年生、小学校2年生と1年生が演じる「寿式三番叟」で幕を開け、保存会の皆さんによる「菅原伝授手習鑑」「嬢景清八嶋日記」と続き、トリは「横尾歌舞伎少年団」の子どもたちによる「絵本太閤記十段目」。

小学校5年生から高校2年生の少年少女が、堂々たる演技を披露していました。

幕間には、保存会会長と会計のW高井コンビが、来賓や関係の方々にお酒を振舞っていらっしゃいました。

この竹筒は、本年度のサントリー地域文化賞受賞者の「全隠岐牛突き連合会」の皆さんが、贈呈式後の受賞者懇親会に持参し、日本酒を振舞った後、希望者に寄贈された隠岐伝統の酒器。

遠く離れた静岡県で大活躍です。 2升は入る、隠岐独特の竹筒の酒器。

2升は入る、隠岐独特の竹筒の酒器。

リュックサックのようにかついで、持ち運びができるようになっています。

高井会長は、サントリー地域文化賞受賞以来、これまで以上に地域の方々の協力が得られるようになり、横尾歌舞伎がコミュニティの核となっているとおっしゃっていました。

地域を挙げて楽しみながら伝承されている横尾歌舞伎、本当に素敵でした。